Esploreremo come Los Angeles, secondo il filosofo Jean Baudrillard, sia stata la culla del cinema e, al tempo stesso, il luogo dove l'idea del "sogno americano" ha subito un duro colpo. Parleremo di come quel vettore che collegava da Est a Ovest la manifestazione di simboli e collettività, si sia schiantato proprio lì, dove il Pacifico ferma la corsa.

Parleremo anche di manifestazione e il movimento politico i quali sono sempre centrali, soprattutto nel 2025, un anno che, per la prima volta dopo tanto tempo, mette tutto in discussione. La nostra società è cambiata: è iperconnessa, le informazioni viaggiano a una velocità incredibile da persona a persona, da un continente all'altro. Questo, se da un lato facilita l'attivazione delle “coscienze”, dall'altro rende fin troppo semplice ingannarle con storie parziali o completamente false.

"This is America": Il Punto di Partenza

Il nostro viaggio inizia con una frase potente: "This is America." Questa frase, pronunciata nel documentario "LA92", è la chiave per comprendere i primi punti di questa newsletter. A pronunciarla è una signora anziana di origine coreana, mentre sbarra la porta del suo negozio durante le rivolte di Los Angeles del 1992, scatenate dal brutale pestaggio di Rodney King.

Nel 1992, questa donna si trovò di fronte a una folla inferocita, decisa a saccheggiare e incendiare il suo negozio. Quel "This is America" è significativo perché proviene da un'immigrata, creando un contrasto immediato: da un lato la comunità coreana, dall'altro quella afroamericana. Una comunità, quest'ultima, arrabbiata come non mai con la polizia, con lo Stato, per l'impossibilità di sentirsi davvero americani, nonostante anni di tentativi di integrazione.

Questa folla andò a "distruggere" il sogno americano, il sogno di quella signora che era arrivata negli Stati Uniti, si era stabilita a Los Angeles per ricostruire la sua vita e trovare una fortuna che in patria non era riuscita a ottenere. Questa immagine è il nostro punto di partenza.

Dalla Deprivazione Relativa alla Teoria delle Risorse

Da qui, passiamo alla teoria della deprivazione relativa, la base da cui scaturiscono le proteste: un divario profondo tra le aspettative e la realtà vissuta. Nel maggio 1992, Rodney King, un uomo afroamericano, viene fermato dalla polizia di Los Angeles e, per ben 86 secondi, viene picchiato e colpito 58 volte dagli agenti.

Ciò che accadde dopo fu rivoluzionario: per la prima volta, un video amatoriale, girato da un passante, e non da un professionista, divenne virale, suscitando domande e malcontento in tutto lo Stato e poi in tutta l'America. Quel video non solo apre il documentario, ma entrò anche nei processi successivi per decidere se condannare o meno i poliziotti. Alla fine, però, nessuna condanna fu emessa e tutti gli agenti vennero assolti.

Ed è qui che nasce il divario: da un lato le aspettative di giustizia della comunità nera di Los Angeles, dall'altro la cruda realtà di una giuria – influenzata da una contea bianca e benestante – che assolve gli agenti. Un esempio lampante di come, a volte, il sistema giudiziario americano, e non solo, possa operare, rendendo difficile il cambiamento dall'esterno.

Dopo che la teoria della deprivazione relativa aveva attivato la protesta, si sarebbe dovuta applicare la teoria delle risorse: la comunità sceglie i leader della propria battaglia. Ma questo non accadde: la mancanza di un capo carismatico fece sì che la rivolta si trasformasse in guerriglia urbana, con azioni indiscriminate contro chiunque non fosse nero, e in particolare contro tutte le etnie presenti nella giuria (bianchi, ispanici, coreani).

Per questo ho scelto di aprire la newsletter con l'immagine di quella signora coreana che esclama: "This is America. I am American and you are American." In quel momento, venne meno l'infrastruttura che regge il concetto di "Americanità", di accoglienza: il famoso slogan "se vieni in Francia divieni francese, ma i francesi non ti tratteranno mai come tale; se vieni in America sarai immediatamente americano" si rivelò valido solo per una parte della popolazione, per chi riesce a integrarsi meglio, specialmente se di pelle bianca.

Los Angeles: Fine del Sogno, Inizio del Cinema

Oggi, sebbene la situazione stia migliorando lievemente, non possiamo dimenticare che qualche anno fa nacque il movimento Black Lives Matter, scaturito dalla morte di George Floyd. Ma il motivo per cui parlo di Los Angeles è un altro: è la fine di quell'asse Est-Ovest che collegava gli Stati Uniti, la fine della corsa all'oro, del viaggio alla scoperta di un'America da conquistare e rendere propria.

Los Angeles è il limite: oltre non si può andare, c'è solo il mare. La città dei sogni si trasforma in un luogo di alienazione, dove il sogno americano implode. Arrivati qui, non si è realizzato alcun desiderio, non si è raggiunto nessun sogno, non si è data forma al proprio successo. Si è costretti ad abbandonarsi a quello che potremmo definire, tra virgolette, un fallimento.

Ma proprio in quella città sono nati i più incredibili capolavori della storia: il cinema. Hollywood è un punto metafisico, un altrove in cui tutto può esistere, può essere creato. È la meta per chi vuole fare cinema, per chi sogna di essere chiunque, di vivere una vita diversa.

Los Angeles ha due volti: quello del possibile, della creazione, e quello della realtà – del crimine, dell'impossibilità di scalare la piramide sociale. È una situazione che non riguarda solo la California, ma gran parte del mondo occidentale, inclusa l'Italia. Il libro di America di cui ho parlato racconta proprio questa stasi, questo grande giardino perfetto pieno di violenza e problemi di relazione, in cui non si riesce a contribuire né alla famiglia né alla società.

Il Valore del Documentario: Vedere l'Invisibile

Il documentario, che ti consiglio di vedere, è stato ricostruito dai registi Daniel Lindsay e T.J. Martin (entrambi vincitori dell'Oscar per Undefeated) insieme a Scott Stevenson, usando frammenti di girato d'archivio delle TV locali e nazionali. Colpisce come la città che ha generato il cinema – e ha poi raccontato la violenza – diventi essa stessa oggetto di racconto.

Perché il documentario è così importante come genere cinematografico?

Il documentario ha la capacità unica di mostrarci la realtà senza filtri, senza le finzioni tipiche della narrazione di fiction. Ci espone a verità scomode, a eventi che altrimenti rimarrebbero nell'ombra o verrebbero distorti da narrazioni parziali. In "LA92", per esempio, si vedono scontri tra etnie, morti, migliaia di feriti e tra 8.000 e 12.000 arresti. Los Angeles fu messa in ginocchio per settimane, con coprifuoco e l'intervento della Guardia Nazionale. Tutto partì dalla sensazione di un torto non punito, vissuto soprattutto dalla comunità afroamericana.

Il documentario ci permette di entrare in contatto diretto con la complessità del mondo, offrendoci prospettive diverse e stimolando una riflessione critica. Non si limita a raccontare una storia, ma ci invita a interrogarci sui fatti, sulle cause e sulle conseguenze degli eventi. È un potente strumento di conoscenza e di consapevolezza civica.

Un grande maestro del cinema documentario, Werner Herzog, sostiene che il documentario non deve limitarsi a registrare i fatti, ma deve andare oltre, cercare una verità più profonda, "estatica", che non sempre è accessibile attraverso la mera osservazione. Secondo Herzog, il documentarista deve avere il coraggio di interpretare la realtà, di cercare un'illuminazione che vada oltre la superficie. Per lui, il documentario è un mezzo per esplorare la condizione umana, le follie e le grandezze dell'animo umano, spesso attraverso storie al limite dell'assurdo o dell'incredibile. È un modo per "guardare l'anima delle cose", per rivelare ciò che è invisibile all'occhio nudo ma è essenziale per comprendere la vita. Nel caso di "LA92", il documentario non si limita a mostrarci le immagini delle rivolte, ma tenta di farci comprendere il dolore, la frustrazione e la rabbia che le hanno generate, cercando quella "verità estatica" che va al di là della semplice cronaca.

Oggi e Domani: Le Lezioni del Passato

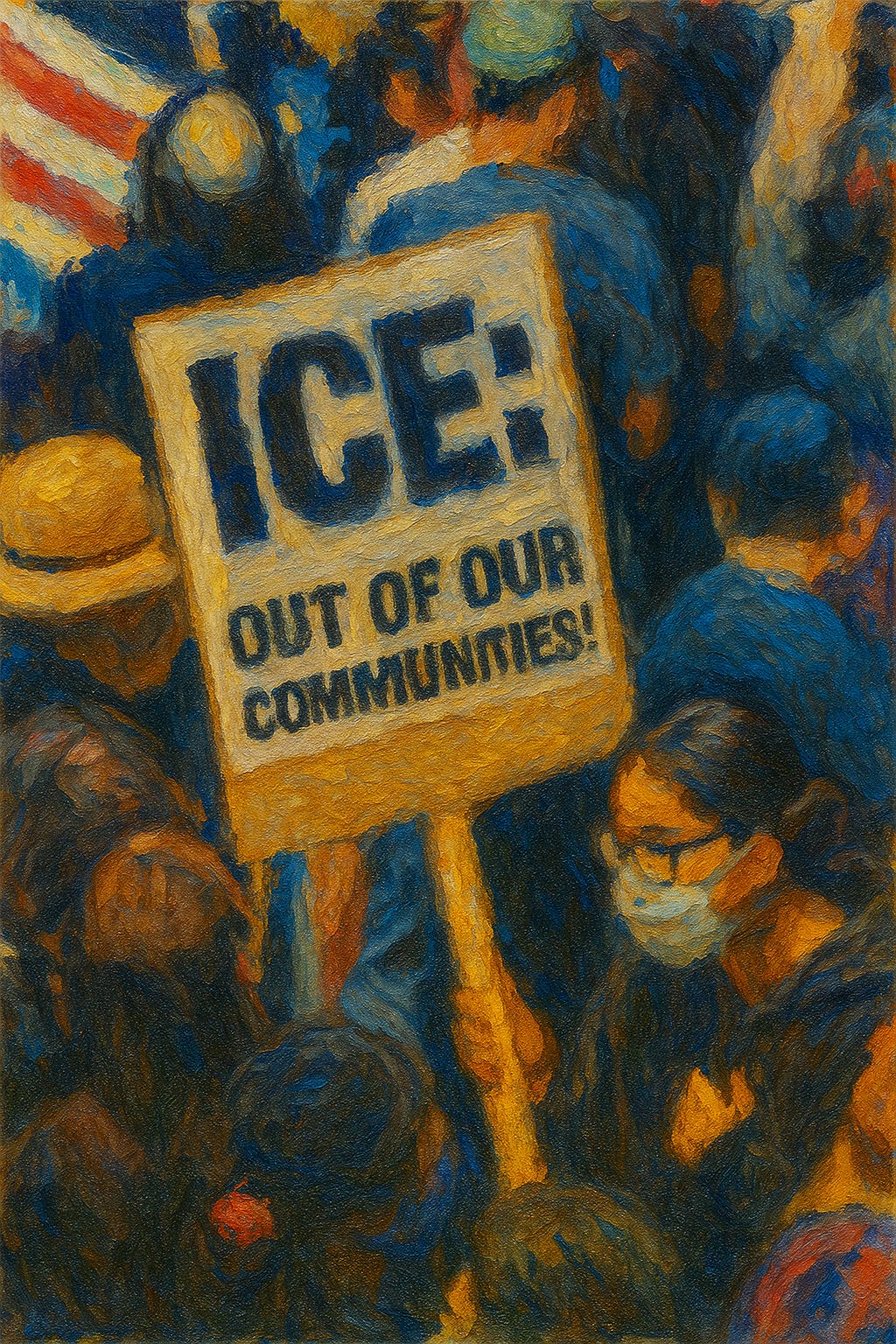

Oggi vediamo un corrispettivo nei recenti rastrellamenti dell'ICE, che il 6 giugno 2025 ha arrestato duecento immigrati senza permesso di soggiorno. Sono seguite manifestazioni – prima pacifiche e poi violente – e di nuovo coprifuoco, intervento della guardia nazionale e poi i Marines. Ci si chiede se il problema sia l'impossibilità di mescolare troppe culture diverse o se invece serva un modello di inclusione vera, non narrato da chi resta in torri d'avorio. Di nuovo due facce opposte che vogliono una America “pulita”, suprematista e bianca e una America integrata e inclusiva ma in entrambi i casi la partita è aperta da anni e nessuno fa una mossa; nessuno vuole rendersi responsabile di un moto di cambiamento che avrà effetto solo sul lungo periodo.

Queste rivolte recenti mi hanno riportato a vedere L.A. 92 per poterne parlare: la frustrazione, la rabbia che diventa mezzo di espressione di sé. È successo nel 1992, succede oggi, succede sempre. "LA92" è straordinariamente attuale, con momenti di accordo e di disaccordo, in cui ti chiedi perché lo Stato non faccia nulla se non reprimere. Perché la soluzione, infatti, arriva quasi sempre ex post, non ante – e questo, a mio parere, è un problema. C’è questo moto ad agire per le vie brevi, una volta creato effetti negativi sull’attore e sullo spettatore di queste azioni, allora ci si ferma e si guarda a disastro cercando soluzioni. Questo però andava bene in una società della reazione, oggi, le famose “battaglie” non si “combattono” più sul campo ma all’interno di ambienti virtuali chiusi che tendono a verticalizzare e polarizzare.

Ha quindi senso riprendere il dialogo, tornare al confronto aperto e costruttivo che sfocia in uno scontro non idealizzato o polarizzato, uno scontro fra possibilità che ti porterà poi inevitabilmente a scegliere e agire. Invece ci troviamo a leggere libri di quel movimento, vedere film di quella manifestazione senza però capire che raccontano un disagio profondo e caotico, messo al suo posto da soluzioni superficiali e fin tropo pulite, corrette.

Nel caos non c’è ascolto ed è il caos che oggi molti politici e capi di stavo vogliono; nel rumore si realizza il silenzio del domani, nel comprendere e poi scegliere, invece, si realizza una società.

Spero che questo approfondimento ti sia utile e ti sproni a vedere il documentario. Hai già avuto modo di vederlo?

A presto,

Sam